平成のこの現代において、一方でワープロでの印字と活字デザイニングとしてのタイポグラフィが一般化しながらも、いぜんとして膨大な書壇の制作が見られます。このするどい対照を見せている時代の中での現代書は、いかなる歴史の先端にあり、また現代においてどのような可能性を持っているのでしょうか。

美術としての書

驚くことに書は他の美術表現と異なり、美術という制度の中に定着したのは、実に昭和の敗戦後のことになるのです。書の近代は、副島蒼海、河東碧梧桐などの例外的で特異な表現者をのぞいては、明治から戦前までは、むしろ中国や日本の書の中に新たに見出された古典と切り結ぶ地点で自らの表現を見出してきていました。つまり書は時代全体が西洋化の進む中で強く摩擦することなく西洋渡りの「美術」とは別の極めて特権的な位置の中で歩んでいたのです。

造形としての書

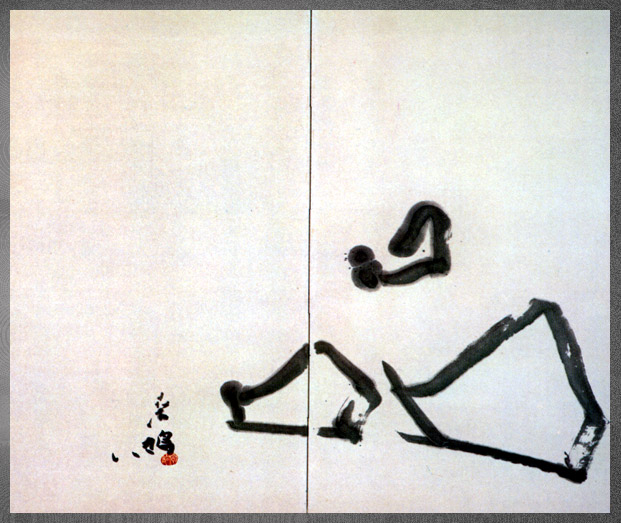

そのような中、西洋美術思潮の影響下で、あらためて造形としての書を探究し批評しようという在り方は、広い古典学習の貯水池のような比田井天来門下の上田桑鳩を始めとした作家たちが、昭和10年代にその名も「書道芸術社」という場を作ったあたりからのことなのです。しかし実作の成果としては、まさに昭和20年代以後のことと言っていいでしょう。書は昭和23年に初めて日展に加わるなど、その後、制度的にも美術として歩むのですが、作品としては比田井南谷をはじめとして、上田桑鳩やその門下であった森田子龍・井上有一(彼らは後に墨人会を結成)、大澤雅休らの平原社の作家たちを中心に様々な実験的書作が次々と展開されます。

また論説としても奎星会の「書の美」や墨人会の「墨人」、「墨美」(森田の個人編集)などの新たな雑誌で他ジャンルの人々も含めた書についての芸術論的な考察が本格化することになります。殊に「墨美」は当時の欧米の抽象表現主義の流れにもリンクして、海外の作家たちと相互に刺激を与え交流することともなるのです。

文字への回帰

そのような開放的な姿勢の下に墨人会や小川瓦木などの当時の奎星会の作家たちは既存の書の紙・筆・墨といった素材以外のものを駆使し、果ては文字をも書かない作品を試みることになります。色彩を取り入れ、マチエールを追求し、また版的な作品や、立体化や今でいうインスタレーション的な作品までも試みる。彼らはそのように遠心的に書の技法と制度を破ることで、それでも残るギリギリの書的な”かたち”というものを見つめていたのでしょう。不断の試行の果てに、彼らは60年代には再び文字性に回帰し、それぞれの作家の成熟の中であらためて書の本性を追求することになるのです。しかし、一般的にはその後「前衛書」というものも、一つの安定したスタイルとして今に至っているというべきでしょう。

このように現代書は昭和の一時期に大きく変動し定着しました。その意味では実に書はその一代によって決したといっても過言ではありません。その先駆者が単なる「前衛」の名の下に放置され忘れ去られるのか、現代においてその財産と限界を見つめながら、我々の時代の中で、このフィジカルな行為の中にどのような知的な操作性を加えて創造してゆけるのか。まさしく書が「伝統工芸」となるのか、表現としての「美術」であるのかは、これからのそのような不断の問いを抱えた有為の作家の輩出にかかっているのです。